回国加盟上海交大6年 | 电卡制冷,第7篇正刊

来源 | Nature,中国制冷简讯

链接 | https://www.nature.com/articles/s41586-025-08768-8

01

背景介绍

电卡效应描述了极性电介质在电场下发生的、可逆的极化熵变。由于电致熵变,电介质材料在充电时对外放热,放电时吸热。类比于传统制冷系统中压缩机驱动气体制冷剂的气液相变,电卡制冷系统利用电场循环驱动电介质的吸、放热实现制冷循环。这种全新的制冷范式具有天然的零温室气体排放、高能效、易于轻量化的特点,被认为是一条推动制冷技术从电气化迈向电子化的颠覆性技术路线。如何从原子尺度设计性能更优、更易规模化集成的制冷电介质(固态制冷工质),是该领域当前的研究重点之一。

02

成果掠影

4月9日,上海交通大学钱小石教授课题组钱小石教授课题组与澳大利亚伍伦贡大学张树君教授合作设计并合成了一种具有极化高熵状态的无铅钙钛矿氧化物,发现了其中蕴藏的巨电卡效应,并揭示了其内在构效关系。通过在原子尺度扰乱极性结构的有序度,创制了具有晶格级混乱度的“极化高熵陶瓷”,显著增强了无铅铁电陶瓷中的巨电卡效应。本文为电卡制冷技术提供了关键材料创新设计方法,跨尺度制造了集成化的多层电卡制冷新工质。研究成果以“Giant electrocaloric effect in high-polar-entropy perovskite oxides”为题发表于《Nature》期刊。机械与动力工程学院博士生杜飞宏和杨天南副教授为论文共同第一作者,钱小石教授和张树君教授为本文通讯作者。

钱小石教授2018年7月起受聘于上海交通大学机械与动力工程学院。主要从事凝聚态相变功能材料与智能机械与能源系统研究,设计了世界首台以高分子为工质的制冷设备,首次提出了极化高熵高分子材料的设计方法及其增强电致熵变的物理机制。回国后已在Science上发表3篇论文,Nature4篇,其中5篇为一作或通讯作者,2篇为参与作者。

03

图文导读

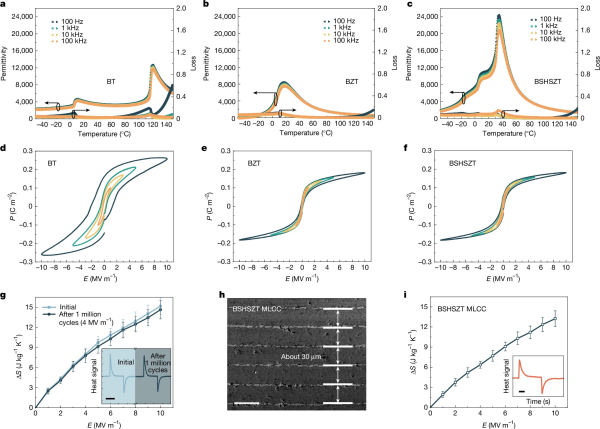

图1. “极化高熵”电卡陶瓷的设计与关键物性。

铁电陶瓷由于具有较高的极化强度,长期以来作为一种主要的电卡制冷材料被广泛研究。当前性能较好的电卡陶瓷含有大量铅、钪等元素,其大规模生产将面临额外的环境与成本问题。因此,研究人员针对无铅陶瓷开展研究。基于团队前期在铁电材料研究中构建的朗道唯象理论模型,研究人员提出一种“极化高熵”的无机氧化物设计方法:通过在钛酸钡基铁电陶瓷的ABO3结构中A和B位同时进行有针对性的多元素取代,创制了一种极化结构高度无序的无铅弛豫铁电体(BSHSZT,Ba0.8Sr0.2Hf0.025Sn0.025Zr0.025Ti0.925O3),有效地诱导了大量可相互转变的极性、非极性区域。这些原子尺度的极性纳米畴区的存在显著提高了畴壁的密度,从而进一步增强了陶瓷的极化熵。相比极性结构相对更有序的钛酸钡(BT,BaTiO3)和锆钛酸钡(BZT,BaZr0.2Ti0.8O3)等样品,极化高熵的陶瓷样品(BSHSZT)具有更高的电卡效应强度和更宽的工作温度窗口。在10 MV/m电场驱动下,极化高熵氧化物的熵变约为15 J/(kg·K),约为BT的十倍,电卡效应的温度窗口在室温附近,覆盖超过60 ℃的温度范围(图1)。这种极化高熵氧化物中分布着超细分散、多相共存的晶格结构,具有较高的击穿电场,及超过100万次的稳定循环寿命。

图2. “极化高熵”电卡陶瓷材料中超细分散、高度混乱的极化结构。

通过透射电子显微镜和X射线衍射等结构表征,研究人员揭示了BSHSZT的确比BT和BZT具有更混乱无序的极性结构。随着A或B位元素取代给钙钛矿晶体结构带来的扰动加剧,BT中大块的铁电畴首先会破碎分裂成BZT中更小的交错的畴域,并进一步在极化高熵BSHSZT陶瓷中退化成仅由数个晶格组成的极性团簇。这些极性团簇尺寸远小于传统意义上的极性纳米微区,且彼此极化方向不同。相场模拟揭示了极性团簇间的界面具有较强电场响应活性,因此在电场下贡献了巨大的极化熵变,成为了BSHSZT陶瓷中大电卡效应的来源(图2)。

图3. 无机铁电陶瓷材料极化结构在电场下的演化。

这种针对无机材料的极化高熵策略能够有效增大电致熵变的同时,降低电致相变的能垒。团队在原位电场作用下进一步表征了无机铁电陶瓷材料极化结构的演化。透射电子显微镜图像表明,BSHSZT极化高熵陶瓷中混乱的极性团簇在电场作用下更容易出现极化畴的合并与极化方向的趋同翻转。在施加相同电场前后,发生在极化高熵材料表面的X射线散射(GISAXS)和光学二次谐波产生(optical-SHG)的信号都表现出比BT和BZT更大的下降,验证了极化高熵陶瓷中极化翻转能垒的降低(图3)。

图4. 电介质物性与多层电卡制冷工质的跨尺度制造。

高熵BSHSZT的介电常数远高于BT和BZT,佐证了其具有更高的电场调制活性。其在较高电场下的极化强度并未发生显著变化,意味着其电卡效应的增强源自零电场下极化熵的增加,而并非有限电场下极化强度的提高。研究人员进一步基于BSHSZT高熵陶瓷原料制造了陶瓷多层电容器,降低了驱动电压,显著提高了该类材料作为电卡制冷工质的制冷容量。BSHSZT陶瓷的电卡效应强度为BT的1000%,BZT的250%,并可稳定循环高达100万次;其电卡效应在室温附近具有良好的温度稳定性,可在15 ℃到75 ℃的温度窗口稳定工作(图4)。

研究工作获上海硅酸盐研究所傅正钱副研究员、上海交通大学材料科学与工程学院钟圣怡教授、物理学院钱冬教授、张江高等研究院原亚焜副教授、武汉理工大学材料学院郝华教授等研究团队的支持;上海交通大学机械与动力工程学院朱向阳教授、孟光教授、陈江平教授、陈昕副教授为本文提供了重要指导;美国宾州州立大学陈龙庆教授、武汉理工大学刘韩星教授、中科院上硅所王根水研究员、陈学锋研究员、上海交通大学物理学院向导教授为此研究提供了重要帮助。

研究工作获得科技部重点研发计划变革性技术与关键科学问题专项,国家自然科学基金和上海市自然科学基金项目,上海交通大学“交大2030”项目、“思源学者”项目、重点前瞻布局基金等的资助。上海交通大学学生创新中心、上海交通大学分析测试中心、转化医学国家重大科技基础设施(上海)和上海同步辐射光源BL16B1线站为研究工作提供了实验资源。

04

作者及近年研究进展

钱小石,上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授,前瞻交叉研究中心执行副主任,博士生导师。现任国际能源署“先进热泵技术”附件组专家、中国“相变制冷材料与技术专业委员会”委员。于南京大学材料科学与工程系获得学士、硕士学位;2015年于美国宾州州立大学电子工程系获博士学位,曾任美国高科技初创企业副总裁、首席技术官,2018年7月起受聘于上海交通大学机械与动力工程学院。主要从事凝聚态相变功能材料与智能机械与能源系统研究,设计了世界首台以高分子为工质的制冷设备,首次提出了极化高熵高分子材料的设计方法及其增强电致熵变的物理机制。

2021年12月,上海交通大学钱小石研究组与上海交通大学洪亮、黄兴溢研究组、北京理工大学黄厚兵研究组合作,以“High-entropy polymer produces a giant electrocaloric effect at low fields”为题在《Nature》期刊发表研究成果,所得聚(偏二氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯)三元共聚物材料的熵变化为 37.5J kg−1K−1,在 50 MV m−1 下的温度变化为7.5 K,低电场下的电卡效应增强了275%。同时材料体系可稳定循环超百万次,该策略突破了电卡制冷系统工程化应用的重要瓶颈。

点击阅读 | 低电场下,极化高熵高分子材料突破百万次电卡制冷循环

2023年5月,上海交通大学钱小石等人在《Science》期刊发表题为“Fluoropolymer ferroelectrics: Multifunctional platform for polar-structured energy conversion”的综述,该文综述了含氟聚合物铁电体作为极性结构能量转换的多功能平台的最新研究进展,重点介绍了含氟聚合物铁电体及其能量交叉耦合效应的最新进展,以及新兴技术,包括可穿戴、高效机电致动器和传感器、电卡制冷和介电设备等。这是Science 自1983年发表首篇铁电高分子综述后,40年后再次刊登铁电高分子领域的综述论文。

2023年11月,上海交通大学钱小石团队以“Colossal electrocaloric effect in an interface-augmented ferroelectric polymer”为题在《Science》发表研究论文,该研究报道了一种利用界面增强铁电聚合物中的巨电卡效应策略,所得界面增强聚合物的制冷能力达到5x103J/kg,并且保持300万次稳定循环运行。

2024年5月,上海交通大学钱小石教授课题组以“Self-oscillating polymeric refrigerator with high energy efficiency”为题在《Nature》期刊发表电卡制冷最新成果。研究人员通过进一步优化弛豫铁电高分子材料各项单体比例,使得目标高分子兼具高“电致熵变”与高“电致伸缩应变”的性能,在66.7 MV/m的电场下,DMP表现出9 K的绝热温变和1.9%的面内应变。并设计与制造了“自驱动”的高分子制冷薄膜系统,实现了轻量化、高能效比、高精度和智能化的制冷效果。

点击阅读 | 聚焦冷门难题,钱小石团队再发Nature